東京裁判国際検察局による訊問

1946年6月、復員していた向井少尉は、東京・市ヶ谷の法廷に呼びだされ、国際検事団による訊問を受けた。後の南京軍事法廷で向井はこのことを、「国際検事団米国検事官より厳重なる審査を反復受けたる結果、不起訴処分と判定された」と、自らの無罪を主張する根拠の一つとして挙げている。

しかし、東京裁判は東條英機をはじめとするA級戦犯(平和に対する罪)を裁くための法廷であり、向井や野田のようなBC級戦犯(通例の戦争犯罪および人道に対する罪)を裁く場ではない。実際には、国際検事団が向井に訊問を行ったのは、荒木貞夫、佐藤賢了ら軍幹部が新聞記者や新聞社に対してどのような統制・指導を行ったのかを「百人斬り競争」報道を例に調査しようとしたからで、向井自身を容疑者として訊問したのではなかった。当然、この訊問により起訴不起訴が決まるような性質のものではなかった。[1]

国民政府による戦犯裁判

中国国民政府(蒋介石政権)は、1946年4月から中国各地に開設した軍事法廷で戦犯裁判を開始し、計883人を裁き、504人が有罪判決を受けた[2]。この数は、日本軍が中国で行った犯罪行為の規模から考えれば、極めて少ない。

他の連合国、例えばアメリカは、計1409人のBC級戦犯を裁き、1229人に有罪判決(うち死刑確認136人)を出している[3]。アメリカによる戦犯裁判は、主に米軍人捕虜に対する残虐行為を裁いたものだ。それでこれだけの有罪判決を出している。仮にこれと同じ厳しさで中国が戦犯裁判を行っていたら、数万人以上の日本軍人が死刑になっていてもおかしくなかったはずである。

国民政府による戦犯処罰が少なかったのは、象徴的な主犯者のみ処罰して日本に対する国民の報復感情を抑えようとした蒋介石の寛大政策「以徳報怨(徳をもって怨みに報いる)」によるものだ[4]。しかし一方で、国民政府による戦犯裁判は杜撰で拙速でもあった。

南京大虐殺(南京大残虐事件)関連の戦犯裁判で、国民政府は松井石根中支那方面軍司令官をはじめとする、南京攻略戦に参加した司令官、師団長クラスの引き渡しをマッカーサー元帥に要請したが、松井石根はA級戦犯容疑者として既に東京裁判で審理が始まっており、中国に引き渡されることはなかった。また、皇族の朝香宮鳩彦王(上海派遣軍司令官)はアメリカによる天皇免責に伴い免責とされ、柳川平助第10軍司令官は敗戦前の45年1月に病死、師団長クラスで最も虐殺に関与した中島今朝吾第16師団長も敗戦直後に病死していた。

結局、谷寿夫第6師団長が事件の全責任を負わされて処刑される結果となった。第6師団も虐殺に関与してはいるが、主犯とは言い難い。南京軍事法廷で谷寿夫は、

南京大虐殺事件に関係ある、多数の部隊長をまず調査して事件の全貌を明らかにし、ついで真犯人を認定するを正当とするに係わらず……最高指揮官および直下の部隊長と切り離して、被告一人をもって審判の対象となし、しかもこれを真犯人と認定し論断さるるは……不合理、非合法なり

と抗弁している[5]が、これはその通りだろう。

南京への移送と裁判

谷寿夫の処刑(1947年4月26日)後の継続裁判で「百人斬り競争」の向井・野田両少尉と「三百人斬り」の田中軍吉大尉※が戦犯として訴追され、同年11月までにそれぞれ南京に移送された。

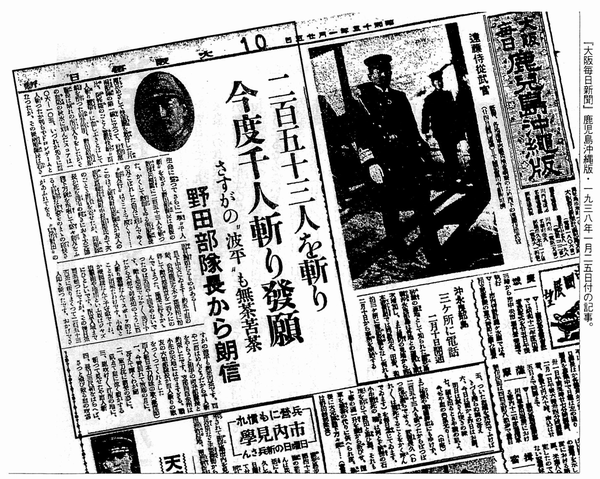

南京軍事法廷における向井・野田・田中の裁判は、訊問開始から一ヶ月半で公開裁判、即日死刑判決という、極めて拙速なものだった。「百人斬り競争」の証拠もほぼ東京日日新聞連載記事だけであり、この杜撰さが後に否定論者たちに付け込む隙を与えることになる。

裁判では、死刑判決の言い渡し後、不服があれば抗弁書を提出すれば当局が審査することが告げられ、向井と野田は、何回か無罪を主張する書面を提出している。この裁判で両少尉は、東京日日新聞に連載された「百人斬り競争」記事は記者が架空の内容を創作したもので、自分たちはそんな競争などしていない、と主張した。彼らの主張の内容を整理すると、次のようになる。

- 「百人斬り競争」は、無錫で向井・野田と記者らが出会って談笑していた際、派手な武勇伝記事を新聞に出せば当時未婚だった向井の花嫁募集になるだろうという冗談から出たもので、特ダネを探していた浅海一男記者(東京日日新聞)が創作した架空の話である。

- 記事で描写された競争の経路(無錫→常州→丹陽→句容→南京紫金山麓)のうち、記事では常州で向井・野田、丹陽で向井、紫金山麓で向井・野田と記者らが会合したことになっているが、実際には、向井は無錫、野田は無錫と麒麟門東方でしか記者らと会っていない。どちらが何人斬った、という途中経過の報告はすべて記者によるでっち上げである。

- 向井は12月2日に丹陽郊外で負傷したため、以後戦闘に参加していない。相手がいないので当然野田も「競争」などできない。

それでは以下、これらの主張が成立しうるかどうか見ていくことにしよう。

まず、無錫での両少尉と浅海記者らの会話について、野田少尉が判決後に書いたと思われる手記[7]は次のように描写している。

野田少尉が判決後に書いたと思われる手記

十年以前のことなれば、記憶確実ならざるも無錫における朝食後の冗談話の一節左のごときものもありたり。

(略)記者 「いったい無錫から南京までの間に白兵戦で何人くらい斬れるものでしょうかね」

向井 「常に第一線に立ち戦死さえなければねー」

記者 「どうです無錫から南京まで何人斬れるものか競争してみたら。記事の特種を探しているんですが」

向井 「そうですね、無錫付近の戦闘で向井二○人、野田一○人とするか、無錫から常州までの間の戦闘では向井四○人、野田三○人、無錫から丹陽まで六○対五○、無錫から句容まで九○対八○、無錫から南京までの間の戦闘では向井野田ともに一○○人以上ということにしたら、オイ、野田どう考えるか、小説だが」

野田 「そんなことは実行不可能だ、武人として嘘名を売ることは乗気になれないね」

記者 「百人斬り競争の武勇伝が記事に出たら花嫁さんが殺到しますぞ。ハハハ、写真をとりましょう」

向井 「ちょっと恥ずかしいが記事の種が無ければ気の毒です。二人の名前を借してあげましょうか」

記者 「記事は一切記者にまかせて下さい」(略)

しかし、浅海記者が無錫に入ったのは11月27日朝だが、向井・野田両少尉の所属する冨山大隊は26日午後に無錫を占領した後すぐに常州に向けて追撃戦に出発しており、両少尉と浅海記者が無錫で「朝食後の冗談話」をするのは不可能だった。また、リアリティを増すために書いたのだろうが、まだ南京までの進軍経路がわかっていない無錫の段階で今後の経由地をすべて列挙しているのも不自然である。[8]

一方、常州や紫金山麓では新聞記者に会っていないという主張には反証がある。週刊新潮1972年7月29日号に載った、同僚記者やカメラマンたちの証言[9]である。第4報に載った両少尉の写真を撮影した佐藤振寿カメラマンの証言:

佐藤振寿カメラマンの証言

「浅海さんたちとは、一つのチームを組んでたんだね。浅海、鈴木、光本、無線の安田、それにカメラの私ね。どこでいっしょになったかは覚えてないが、蘇州から無錫、常州、南京まで、だいたいいっしょだった。鈴木さんは無錫から合流したんだと思うが…。このうち光本さんは京都支局の人で、彼は向井少尉らの属していた十六師団についていた。(略)」

(略)

「とにかく、十六師団が常州(注―南京へ約百五十キロ)へ入城した時、私らは城門の近くに宿舎をとった。宿舎といっても野営みたいなものだが、社旗を立てた。そこに私がいた時、浅海さんが、“撮ってほしい写真がある”と飛び込んで来たんですね。私が“なんだ、どんな写真だ”と聞くと、外にいた二人の将校を指して、“この二人が百人斬り競争をしているんだ。一枚頼む”という。“へえー”と思ったけど、おもしろい話なので、いわれるまま撮った写真が“常州にて”というこの写真ですよ。写真は城門のそばで撮りました。二人の将校がタバコを切らしている、と浅海さんがいうので、私は自分のリュックの中から『ルビークイーン』という十本入りのタバコ一箱ずつをプレゼントした記憶もあるな。

私が写真を撮っている前後、浅海さんは二人の話をメモにとっていた。だから、あの記事はあくまで聞いた話なんですよ」

(略)

「あの時、私がいだいた疑問は、百人斬りといったって、誰がその数を数えるのか、ということだった。これは私が写真撮りながら聞いたのか、浅海さんが尋ねたのかよくわからないけど、確かどちらかが、“あんた方、斬った、斬ったというが、誰がそれを勘定するのか”と聞きましたよ。そしたら、野田少尉は大隊副官、向井少尉は歩兵砲隊の小隊長なんですね。それぞれに当番兵がついている。その当番兵をとりかえっこして、当番兵が数えているんだ、という話だった。――それなら話はわかる、ということになったのですよ。私が戦地でかかわりあった話は、以上だ」

さらに、第4報の共同発信者である鈴木二郎記者の証言:

鈴木二郎記者の証言

鈴木氏は杭州湾敵前上陸を取材する目的で(十二年)十一月初旬、単身で中国へ渡った。が、行ったらすでに上陸作戦は終わっており、「そこでまあ、南京攻略戦の取材に回ったんです」

南京へ向けて行軍中の各部隊の間を飛び回っているうちに、前から取材に当たっている浅海記者に出あった。浅海記者からいろいろとレクチュアを受けたが、その中で、「今、向井、野田という二人の少尉が百人斬り競争をしているんだ。もし君が二人に会ったら、その後どうなったか、何人斬ったのか、聞いてくれ」といわれた。

「そして記事にあるように、紫金山麓で二人の少尉に会ったんですよ。浅海さんもいっしょになり、結局、その場には向井少尉、野田少尉、浅海さん、ぼくの四人がいたことになりますな。あの紫金山はかなりの激戦でしたよ。その敵の抵抗もだんだん弱まって、頂上へと追い詰められていったんですよ。最後に一種の毒ガスである“赤筒”でいぶり出された敵を掃討していた時ですよ、二人の少尉に会ったのは…。そこで、あの記事の次第を話してくれたんです」

(略)

「本人たちから、“向って来るヤツだけ斬った。決して逃げる敵は斬らなかった”という話を直接聞き、信頼して後方に送ったわけですよ。浅海さんとぼくの、どちらが直接執筆したかは忘れました。そりゃまあ、今になってあの記事見ると、よくこういう記事送れたなあとは思いますよ。まるで、ラグビーの試合のニュースみたいですから。ずいぶん興味本位な記事には違いありませんね。やはり従軍記者の生活というか、戦場心理みたいなことを説明しないと、なかなかわかりませんでしょうねえ。従軍記者の役割は、戦況報告と、そして日本の将兵たちがいかに勇ましく戦ったかを知らせることにあったんですよ。武勇伝的なものも含めて、ぼくらは戦場で“見たまま” “聞いたいたまま”を記事にして送ったんです」

常州、紫金山麓いずれについても現場に居合わせた当事者による具体的な証言があり、これを否定するのは難しいだろう。また、「百人斬り競争」が浅海記者による創作ではなく、少なくとも両少尉のほうから語った話であることも明らかだ。ちなみにこの週刊新潮記事は、『「南京百人斬り」の“虚報”で死刑戦犯を見殺しにした記者が今や日中かけ橋の花形』というタイトルで浅海記者を誹謗しているのだが、中身をよく読んでみるとまるで違うことが書いてある。発行部数よりはるかに多くの人の目に触れる新聞広告や電車の中吊りでタイトルだけ見せれば「目的」を達成できるからだろうが、右翼雑誌にはよくあるパターンである。

次に、向井少尉は負傷したため隊を離れていた、というアリバイ主張はどうだろうか。こちらについては、両少尉の上官である冨山大隊長から、次のような「証明書」が南京軍事法廷に提出されている[10]。

受傷証明書 大隊砲小隊長少尉向井敏明

右の者昭和一二年一二月二日、丹陽郊外において左膝頭部盲貫および右腕下膊部盲貫弾片創を受け離隊救護班に収容せられ昭和一二年一二月一五日湯水において部隊に帰隊し治療す。

右受傷証明書也

昭和二二年一○月二一日 草場部隊直轄富山大隊長 富山武雄

しかし、これは「証明書」といっても、本当に負傷入院したのであればあるはずの、軍医の発行した証明書ではなく、戦後戦犯裁判の段階になって元上官が私的に書いたものに過ぎず、証明力があるとは言い難い。また、向井少尉の部下であった田中金平伍長が書いた「第三歩兵砲小隊は斯く戦う」には、向井小隊長の負傷については何も書かれていない。当時の向井小隊は既に無錫手前の戦闘で二つしかない歩兵砲の一つを失っており、その上小隊長が負傷入院してしまってはもはや戦闘部隊の体をなさなくなったはずであり、そのような重大事が書かれていないのは明らかにおかしい。さらに、前回紹介した1939年5月19日付東京日日新聞記事で、向井少尉本人が「出征いらい病気もせず、いつも第一線に立って負傷せず、不思議なようです。長期戦に耐え得るように体ができているのでしょう」と、自身の負傷を否定している。[11]

これらの点から見て、向井少尉が丹陽で部隊を離れなければならないほどの傷を負ったというのは、アリバイ作りのための嘘と思われる。

処刑と、残された遺書

上記のような内容がどの程度検討されたかは不明だが、結局両少尉の主張はいずれも退けられ、1948年1月26日、蒋介石が執行を許可する電報を裁判長宛てに送り、28日、両少尉は「三百人斬り」の田中大尉とともに死刑を執行された。

前年末頃に書かれたと思われる向井少尉の遺書が残っているのだが、この中に興味深い一節がある[12]。

野田君が、 新聞記者に言ったことが記事になり死の道づれに大家族の本柱を失はしめました事を伏して御詫びすると申伝え下さい、との事です。何れが悪いのでもありません。人が集って語れば冗談も出るのは当然の事です。私も野田様の方に御詫びして置きました。

公平な人が記事を見れば明かに戦闘行為であります。犯罪ではありません。記事が正しければ報道せられまして賞讃されます。書いてあるものに悪い事は無いのですが頭からの曲解です。浅海さんも悪いのでは決してありません。我々の為に賞揚してくれた人です。日本人に悪い人はありません。(以下略)

裁判では一貫して「百人斬り競争」を記者による創作だと主張し続けてきた向井少尉だが、死刑判決が覆せなくなったこの段階では、競争自体は事実だと認めた上で、それは記事にあるとおり正当な戦闘行為であり戦犯に問われるような行為ではなかった、虐殺だと曲解した中国側が悪い、という主張に変わっているように見える。

注釈

[1] 笠原十九司 『百人斬り競争と南京事件』 大月書店 2008年 P.248[2] 同 P.227

[3] 林博史 『BC級戦犯裁判』 岩波新書 2005年 P.83

[4] 笠原 P.230-231

[5] 笠原十九司 『南京事件』 岩波新書 1997年 P.234

[6] 笠原十九司 『百人斬り競争と南京事件』 P.265

[7] 同 P.107-108

[8] 同 P.109-111

[9] 週刊新潮 1972年7月29日号 P.34-36

[10] 笠原十九司 『百人斬り競争と南京事件』 P.147

[11] 同 P.150-152

[12] 巣鴨遺書編纂会 『世紀の遺書』 1953年 P.40-41

参考資料

出展・引用:読む・考える・書く「稲田防衛相就任を祝して「百人斬り」事件を振り返る(1)事件当時の報道」より

コメントを残す